Wachstumsparadigma im Schweizer Printmediengeschäft

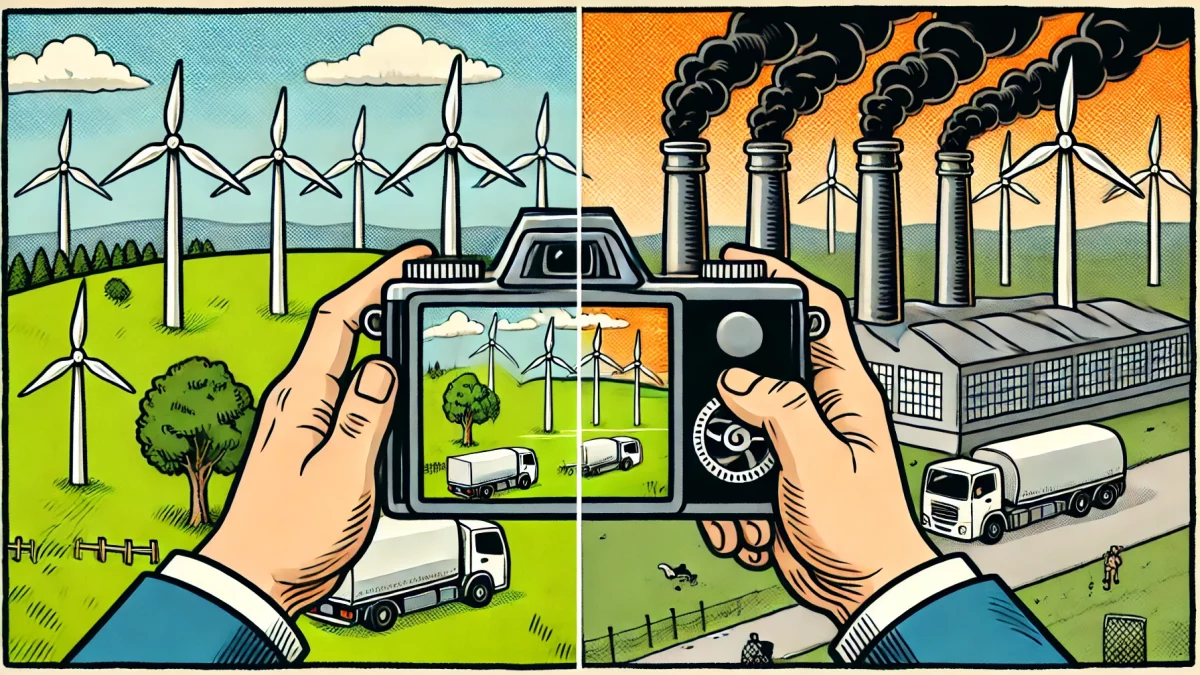

In den Schweizer Printmedien scheint die Devise klar: Die Wirtschaft muss wachsen. Doch wo bleiben kritische Stimmen, die dieses Paradigma hinterfragen? Meine Bachelorarbeit taucht tief in die Redaktionsstuben der Schweiz ein und deckt auf, warum wachstumskritische Positionen oft nur am Rande stattfinden.

Unsere Gesellschaft ist von der Idee des stetigen Wirtschaftswachstums geprägt. Doch welche Rolle spielen die Medien bei der Aufrechterhaltung dieses Denkmusters? Dieser Frage ging ich in meiner Bachelorarbeit «Wachstumsparadigma im Schweizer Printmediengeschäft» nach. Anhand von qualitativen Experteninterviews mit Fachpersonen aus Medienwissenschaft, Journalismus und Medienökonomie sowie der Analyse einschlägiger wissenschaftlicher Literatur habe ich untersucht, welche Faktoren die Unabhängigkeit des Journalismus beeinflussen und wachstumskritische Berichterstattung erschweren.

Die Untersuchung zeigt ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren: von der Abhängigkeit von Werbekunden über die geringe soziale Diversität in den Redaktionen bis hin zur subtilen Selbstzensur aus Angst vor negativen Konsequenzen. Auch die Eigentumsverhältnisse grosser Medienhäuser und die enge Orientierung am politischen Elitendiskurs spielen eine entscheidende Rolle. Es entsteht ein Umfeld, in dem der Glaube an das Wirtschaftswachstum so tief verankert ist, dass er oft keiner bewussten Einflussnahme mehr bedarf.

Im Rahmen des Lehrprojekts wurde ein webbasierter Prototyp entwickelt, dessen Ziel es war, das Potenzial multimedialer Begleitanwendungen für audiovisuelle Live-Diskursformate zu erforschen. Die grundlegende Idee bestand darin, ein System zu schaffen, das parallel zu einem Video einer Diskussionssendung die getätigten Aussagen auf ihre faktische Richtigkeit überprüft und bestätigt oder ablehnt. Das Vorhaben basierte auf einer bereits existierenden, jedoch funktional eingeschränkten Vorversion, die als Ausgangspunkt für eine umfassende konzeptionelle und technische Weiterentwicklung diente. Das Hauptaugenmerk lag darauf, die ursprüngliche Anwendung um wesentliche neue Funktionen zu erweitern und diese in einer eigenständigen, modernen Webumgebung zu implementieren, um eine hohe Skalierbarkeit und Zugänglichkeit zu gewährleisten.

Idee

Die Initialzündung für diese Bachelorarbeit entstand aus einer doppelten Beobachtung: Einerseits die zunehmende Sorge über die fortschreitende Umweltzerstörung und andererseits das in meinem Studienschwerpunkt «Journalismus Multimedial» oft diskutierte, schwindende Vertrauen in die klassischen Medien. Ich vermutete einen blinden Fleck in der Berichterstattung, einen Punkt, an dem sich beide Probleme kreuzen. Das Wachstumsparadigma kristallisierte sich als idealer Schnittpunkt heraus: ein tief in unserer Gesellschaft und Politik verankertes Weltbild, das von den Medien oft unhinterfragt wiedergegeben wird und gleichzeitig eine zentrale Ursache für die ökologische Krise darstellt. Die Arbeit sollte also nicht nur ein medienkritisches, sondern auch ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema beleuchten.

Umsetzung

Die Umsetzung begann mit einer intensiven Literaturrecherche, um die zentralen Einflussfaktoren zu identifizieren, die die Unabhängigkeit des Journalismus potenziell einschränken. Daraus entwickelte ich einen Katalog von acht Faktoren, der als analytisches Gerüst für die Arbeit diente. Der Kern der Untersuchung waren die qualitativen Experteninterviews. Die grösste Herausforderung bestand darin, die teils sehr komplexen und subtilen Aussagen der Experten zu systematisieren und mit den theoretischen Konzepten in Verbindung zu bringen. Die Analyse war eine anspruchsvolle Syntheseleistung, bei der die Erkenntnisse aus den Gesprächen und der Literatur zu einem kohärenten Gesamtbild zusammengefügt werden mussten. Eine Schwierigkeit war, dass empirische Evidenz spezifisch zum Umgang mit Wachstumskritik in Schweizer Printmedien kaum vorhanden ist, weshalb ich teilweise auf anekdotische Evidenz oder Studien aus dem benachbarten Ausland zurückgreifen musste.

Reflexion

Rückblickend hat die Arbeit gezeigt, dass die Realität weitaus komplexer ist, als es eine einfache These vermuten liesse. Es ist nicht ein einzelner Faktor wie etwa der Druck von Werbekunden, der die Berichterstattung formt, sondern ein eng verwobenes Geflecht aus ökonomischen, sozialen und ideologischen Abhängigkeiten. Die wohl wichtigste und gleichzeitig ernüchterndste Erkenntnis ist die überwältigende Macht der kulturellen Hegemonie. Der Glaube an das Wachstumsparadigma ist so tief verankert, dass er oft keiner bewussten Steuerung mehr bedarf, sondern als selbstverständlich gilt.

Die Arbeit hat naturgemäss ihre Grenzen. Die Auswahl der Experten ist klein und nicht repräsentativ, und der Fokus auf Printmedien lässt andere Mediengattungen ausser Acht. Dennoch bietet die Thesis, so hoffe ich, einen validen Analyserahmen und deckt die subtilen Mechanismen auf, die zur Aufrechterhaltung eines dominanten Diskurses beitragen.

Learnings

Auf persönlicher Ebene war diese Arbeit ein intensiver Lernprozess. Fachlich habe ich gelernt, komplexe theoretische Konzepte zu operationalisieren und qualitative Interviews methodisch fundiert zu führen und auszuwerten. Das Wichtigste war jedoch der geschärfte Blick für die Funktionsweise von Medien. Ich habe verstanden, dass Medien weniger ein direkter Spiegel der Realität sind, sondern vielmehr ein von strukturellen Kräften geprägtes Feld, in dem um Deutungshoheit gerungen wird. Mir wurde bewusst, wie tief verankert und oft unsichtbar die Paradigmen sind, die unser Denken und Handeln leiten. Dieses Verständnis ist für meine zukünftige Tätigkeit als kritischer Medienkonsument und potenzieller Journalist von unschätzbarem Wert.