Bonaire durch meine Linse: ein persönlicher Reiseblog

16 Stunden Reisezeit. Zürich, Amsterdam, Aruba, Bonaire.

Eigentlich. Denn unser erster Flug wurde kurzfristig gestrichen. Statt karibischem Meer gab es für uns zuerst einen Tag Warten und einen Tag weniger Ferien. Nervig? Ja. Aber rückblickend war genau das der inoffizielle Startschuss für eine Reise, bei der nicht alles perfekt geplant war. Und genau das machte sie so besonders.

Wir reisten als Familie. Meine Mutter, der Freund meiner Mutter, mein ältester Bruder und ich. Ziel war Bonaire, eine kleine karibische Insel vor Venezuela, eine ehemalige niederländische Antille, irgendwo zwischen Karibikidylle und staubiger Wildnis. Für mich war es gleich mehrfach ein erstes Mal. Mein erster Besuch auf Bonaire und meine erste Reise raus aus Europa.

Ankommen auf einer anderen Welt

Der Flug selbst war sehr lang und ungewohnt. Jedoch verlief alles problemlos. Der erste Kaffee gabs in Amsterdam, dann Filme und das neue Album von Sleep Token on repeat. In Aruba mussten wir aussteigen, etwa eine halbe Stunde warten, während das Flugzeug geputzt wurde, wieder einsteigen und weiterfliegen. Der letzte Abschnitt nach Bonaire war so kurz, dass man kaum realisierte, dass man schon wieder landet.

Und dann war sie da. Die Hitze.

Nicht dieses Sommer in der Schweiz warm, sondern immer warm. Konstant. Schwül. Schonungslos. Man schwitzt einfach immer. Überraschenderweise gewöhnt man sich aber schnell daran. Die Klimaanlage lief bei uns auf 26 oder 28 Grad. Alles darunter fühlte sich eiskalt an. Draussen war es immer um die 32 Grad, aber durch den Wind sehr angenehm.

Sehr schnell entwickelten sich zwei feste Morgenrituale.

- Sonnencreme von oben bis unten.

- Mückenspray ebenfalls von oben bis unten.

Denn Mücken gibt es auf Bonaire reichlich. Wir waren im Sommer dort, also zu einer Zeit mit weniger Touristen, aber gleichbleibender Hitze. Die Insel liegt sehr nah am Äquator und kennt kaum Temperaturschwankungen.

Warum wir überhaupt hier waren

Der eigentliche Grund für diese Reise war meine Tante.

Sie ist vor zwei Jahren nach Bonaire ausgewandert und führt dort heute gemeinsam mit ihrem Partner das Sonrisa Bonaire Hotel, ganz in der Nähe des Flughafens. Schon früher war sie ständig unterwegs, mindestens drei Monate im Jahr irgendwo am Reisen, meistens am Schnorcheln. Es zog sie schon immer in den Süden und jetzt lebt sie dort.

Für mich war es unglaublich spannend, Bonaire nicht nur als Touristin kennenzulernen, sondern auch durch ihre Perspektive. Zu sehen, wie man auf so einer Insel lebt, arbeitet, Gäste empfängt.

Eine Insel, die mehr verbirgt, als man denkt

Auf den ersten Blick wirkt Bonaire trocken und karg. Landwirtschaftlich hat die Insel kaum etwas zu bieten. Der Boden ist nährstoffarm, es wachsen vor allem Kakteen und trockenes Gras. Und trotzdem verbirgt sich hier weit mehr, als man auf den ersten Blick erwartet, vor allem unter Wasser.

Seit rund 50 Jahren gilt rund um die gesamte Insel ein Angelverbot. Das hat enorme Auswirkungen. Die Fischbestände haben sich erholt, Korallenriffe leben wieder auf und viele Meeresbewohner haben ihr Zuhause zurückgewonnen. Bonaire gilt heute als eines der besten Schnorchel- und Tauchgebiete der Karibik. Vor der Küste liegt Klein Bonaire, eine unbewohnte Insel, auf der Meeresschildkröten ihre Eier ausbrüten. Ein geschützter Ort, der zeigt, wie ernst Naturschutz hier genommen wird.

Pink, überall pink

Das Markenzeichen von Bonaire sind die Flamingos. Die Insel ist das grösste Brutgebiet für Flamingos in der westlichen Hemisphäre. Das Klima ist perfekt für sie und man begegnet ihnen überall. Ruhig, elegant und fast selbstverständlich.

Doch Flamingos sind nicht das einzige Pink auf Bonaire. Im südlichen Teil der Insel liegen die berühmten Salt Lakes. Durch den extrem hohen Salzgehalt färbt sich das Wasser rosa. Dort wird Salz gewonnen, das zu riesigen weissen Salzbergen aufgeschüttet wird. Ein surrealer Anblick, besonders im Kontrast zur sonst so erdigen Landschaft.

Zwei Seiten einer Insel

Landschaftlich teilt sich Bonaire klar in zwei Bereiche.

- Der Norden ist wilder, rauer und geprägt von Kakteen, Natur wie Divi-Divi-Bäumen.

- Der Süden ist flacher, offener und industrieller, mit Salzseen, Flamingos und weiten Ebenen.

Wir haben beide Seiten intensiv erkundet, unter anderem eine Tour mit unserem Mietauto einem ungewohnt grossem Chevrolet Trailblazer, durch den Washington-Slagbaai National Park. Die Wege waren staubig und etwas holprig, aber in unserem Chevrolet Trailblazer kutschierten wir ganz gemütlich durch die engen Kurven. Es war unglaublich schön. Immer wieder hielten wir an, um zu baden, zu schnorcheln oder einfach nur zu schauen.

Die Tierwelt der kleinen Insel

Mein persönliches Highlight waren die Leguane an Picknickplätzen. Packt man sein Essen aus, wäre man in einer Schweizer Stadt von Tauben umkreist. Auf Bonaire sind es Leguane. Sie wirken träge und gemütlich. Doch wenn plötzlich ein über einen Meter langer Leguan auf einen zurennt, erschrickt man sich kurz.

Dann natürlich die Esel, die frei und wild auf der Insel leben, vor allem in der Nähe des Flughafens. Sie werden im Esel Sanctuary gepflegt. Die Tiere wurden vor Jahrhunderten von spanischen Siedlern als Last- und Nutztiere mitgebracht. Und natürlich die Flamingos, die überall präsent sind und dennoch immer wieder beeindrucken.

Was mich besonders beeindruckt hat, war der Umgang der Inselbewohner mit der Natur. Bonaire lebt vom Tourismus, aber Rücksichtslosigkeit wird nicht toleriert. Wer zu nah an Tiere geht oder falsch parkiert, wird angesprochen. Klar, direkt und völlig zu Recht.

Unter Wasser und mittendrin

Ich war viel schnorcheln. Und trotzdem denke ich heute, ich hätte noch mehr machen sollen. Vielleicht sogar einen richtigen Tauchgang mit meiner Tante. Tauchen ist ihre absolute Spezialität.

Ein Moment bleibt mir besonders im Kopf. Ich tauche, schaue nach links und da ist einfach eine Meeresschildkröte. Unter Wasser fühlt sich alles plötzlich langsamer an. Friedlich. Unwirklich.

Ein kleiner Fehler am Rande war, kurz vor der Reise ein Bauchnabelpiercing stechen zu lassen. Eine sehr schlechte Idee. Das war auch der Grund, dass ich mich gegen einen Tauchgang mit richtigem Taucher-Equipment entschieden habe.

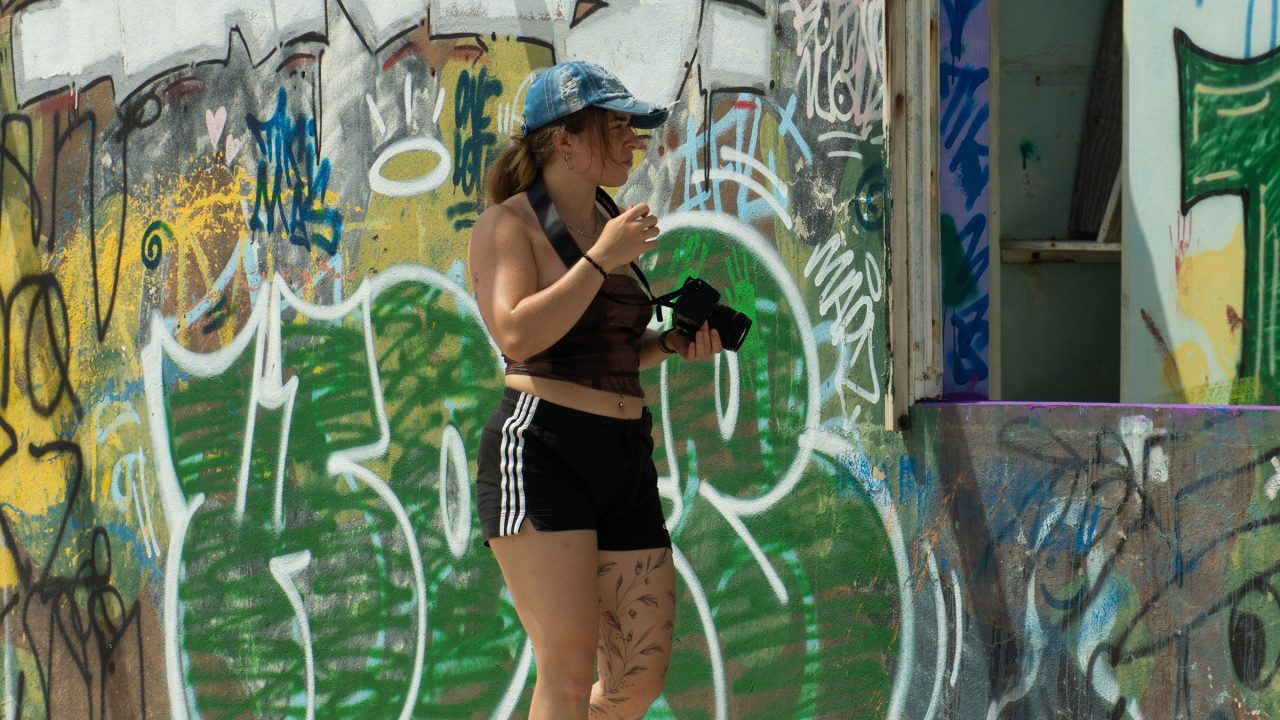

Fotografieren, bis die Speicherkarten voll waren

Mein Bruder und ich hatten zwei Kameras dabei. Eine Lumix, eine Sony und insgesamt sechs Objektive. Viel zu viel und gleichzeitig genau richtig.

Von neun Tagen waren wir mindestens fünf Tage nur unterwegs zum Fotografieren.

- Lost Places mit Graffitis und rostigen Autowracks.

- Salt Pier, Salzberge und rosa Salzseen.

- Eine Kaktus-Destillerie, in der tatsächlich Schnaps aus Kakteen gebrannt wird.

- Das Sebastian’s Restaurant mit Blick auf unzählige Kitesurfer.

- Das Flamingo Sanctuary und die anschliessende Kajaktour, wobei dort die Kamera an Land bleiben musste, mit einer tollen Führung durch die Mangroven und das Ökosystem, von dem sie Teil sind.

- Sowie natürlich die Tour durch den Washington-Slagbaai National Park.

Fazit

Bonaire war für mich nicht einfach nur eine Reise. Es war mein erster Blick über Europa hinaus und mein erster Kontakt mit einer völlig anderen Lebensrealität. Heisser, langsamer. Eine Insel, die trocken und rau ist und gleichzeitig unglaublich lebendig.

Ich würde wieder hingehen, aber dann miete ich mir eine Tauchausrüstung und das Kiten würde ich auch noch ausprobieren.

Fotografien und Lightroom

Auf dieser Reise habe ich mich intensiv mit den Kameras Lumix s5 und Sony s5 auseinandergesetzt sowie mich mit der Bildbearbeitung in Lightroom vertieft. Die ruhigen Abende auf der Insel boten die perfekte Gelegenheit, die Fotos des Tages direkt zu sichten und erste Bearbeitungen vorzunehmen. Zurück zu Hause habe ich diese Arbeit vertieft und dabei immer wieder neue Facetten in den Aufnahmen entdeckt. Die besondere Atmosphäre der Insel und diese schlichte Schönheit in den kleinen Dingen haben mich fasziniert. Auch wenn die Fülle an tollen Ergebnissen die Auswahl am Ende schwierig machte, habe ich den Prozess sehr genossen. Eine Auswahl meiner Favoriten findest du hier.

(vha)

Rückblickend bin ich sehr zufrieden mit dem entstandenen Reiseblogbeitrag und der dazugehörigen Fotoserie. Trotzdem gibt es einige Punkte, die ich heute anders oder besser machen würde, sowohl während der Reise als auch in der Nachbearbeitung.

Ein zentraler Punkt ist die Planung der Fotografie vor Ort. Obwohl wir sehr viel fotografiert haben, habe ich oft spontan und ohne klares Ziel fotografiert. Das führte dazu, dass ich im Nachhinein sehr viele ähnliche Bilder hatte, aus denen ich auswählen musste. Mit einer klareren Vorstellung davon, welche Motive ich wirklich brauche und welche Bildserie ich erzählen möchte, hätte ich gezielter fotografieren und mir später viel Zeit beim Aussortieren sparen können.

Auch technisch hätte ich konsequenter arbeiten können. Wir hatten zwei Kameras und mehrere Objektive dabei, was zwar viele Möglichkeiten bot, aber auch zu inkonsistenten Ergebnissen führte. Unterschiedliche Brennweiten, wechselnde Farbprofile und verschiedene Belichtungseinstellungen machten die Nachbearbeitung aufwendiger als nötig. Einheitlichere Kameraeinstellungen hätten den Workflow deutlich vereinfacht.

In Adobe Lightroom sind mehrere Probleme aufgetreten, die dazu führten, dass die Nachbearbeitung länger dauerte als geplant. Zum einen hatte ich Schwierigkeiten mit der Farbwiedergabe. Durch das extrem helle Licht auf Bonaire wirkten viele Bilder zunächst ausgewaschen oder hatten einen starken Farbstich ins Gelbliche oder Grüne. Es dauerte lange, bis ich einen Look gefunden hatte, der die Hitze und die Farben der Insel realistisch, aber nicht übertrieben darstellte.

Ein weiteres Problem war die Synchronisation von Presets. Beim Anwenden von Presets wurden teilweise auch Einstellungen wie Belichtung oder Weissabgleich übernommen, was bei Serien mit wechselnden Lichtverhältnissen zu ungewollten Ergebnissen führte. Dadurch musste ich viele Bilder einzeln nachkorrigieren, statt effizient mit Synchronisation zu arbeiten.

Zusätzlich hatte ich mit der Konsistenz der Bildserie zu kämpfen. Bilder, die an unterschiedlichen Tageszeiten entstanden sind, wirkten nebeneinander teilweise sehr uneinheitlich. Besonders Aufnahmen vom Salt Pier, von den Salzseen und aus schattigen Bereichen liessen sich farblich nur schwer in eine gemeinsame Bildsprache bringen. Hier hätte ich früher entscheiden müssen, welchen visuellen Stil die Serie haben soll.

Auch organisatorisch hätte ich effizienter arbeiten können. Die Bildauswahl in Lightroom dauerte länger als erwartet, da ich zu spät mit dem konsequenten Bewerten und Aussortieren begonnen habe. Erst während der Bearbeitung wurde klar, wie viele ähnliche Aufnahmen vorhanden waren. Ein strukturierteres Vorgehen direkt nach dem Import hätte viel Zeit gespart.

Zusammenfassend habe ich aus diesem Projekt gelernt, dass eine gute fotografische Arbeit nicht nur aus dem Fotografieren selbst besteht, sondern auch aus Planung, Struktur und einem klaren Bearbeitungsstil. Für zukünftige Projekte möchte ich gezielter fotografieren, einheitlicher arbeiten und mir bereits vor der Reise Gedanken über den späteren Look machen. Dadurch kann ich effizienter arbeiten und bewusster erzählen.